10月26日~11月17日 ヒマラヤトレッキング 安陪、小野田、鈴木、他1人

■27日カトマンズ8:15==🚙== 28月11:45 ピサン着

29火トレッキング開始 ピサン7:35—マナン—ヤクカルカ—トロンHCP—

11.2土8:30トロン峠5416m—ムクティナート(歩き終了)=🚙カグベニ=🚙=5火Mustangローマンタン7木==🚙==ジョムソン==🚙==8金ポカラ

10日 サランコット ハイキング 11月アルマラコット ハイキング

12火~13水 アスタム~ダンプス~フェディ ハイキング(3人)

14木ポカラ7:00==🚙==17:30 カトマンズ 16土 21:00~~17日14:30成田空港

★初めてアンアンプルナサーキットとムスタンに行った。このコース最高地点のトロンパスを越えた日が最も長距離で大変だった。高齢者は殆どいなかった。若者達に次々に抜かれた。過去に痛い思いをした事があるので今回はかなり用心して過ごし、全然病気にならず気持ちよくトロン峠に立てた。頭痛さへなかった。いつもの私のゆっくり歩行が功を奏したのかな。終わってみると歩いたのはたった5日間でもう終わってしまったの!という感じ。ずっと快晴で青空の中に白いアンナプルナその他の高峰を眺めながらの恵まれたトレッキングだった。気温もそれ程低くはなく快適だった。変わってゆく近景も素晴らしかった。

ムスタンまでの砂色だけの崖の道と浸食された山々、埃まみれで赤色が見えないリンゴ畑、グランドキャニオンに似た赤土の風景、洞窟の住み家などとても面白く見飽きる事はなかった。窓やドアがカラフルに塗られた土壁の家並みも素敵だった。期待していた王宮の内部見学ができなかったのが本当に残念。

ポカラでは寺見学以外に昔1人で登ったサランコットにハイキング道から登ったが昔の様子と全然違った。ロープウエイができ店や大きな寺院も建ちいかにも観光地という感じ。

アルマラのハイキング道は標識も無く迷うといけないので車道を登った。6年前はジープでしか入れなかったが村の1km手前まで舗装路になっていた。村も石畳が増えたようだ。人気は殆どない。トレッキングの宿泊地にしたいと意気込んでいたがコロナでそれも頓挫してしまったかもしれない。12,13は安陪さんはポカラに残り他3人はアスタムへ。アスタムも今年かなり舗装されタクシーでも入れるようになった。早朝ホテルの屋上からマチャプチャレ、アンナプルナが綺麗に見えた。毎日9時頃から雲が出てきて見えなくなってしまうので、このヒマラヤの姿を皆に見てもらう為ここに宿泊した。晴れて良かった。フェデイまで色々な道を人に聞いたり地図を頼りに歩いた。車道に降りると丁度バスが来たので皆念願のバスに乗りポカラに戻った。バス停はなく手を挙げて乗せてもらう。

色々大変な事も楽しい事も感動する事もあり面白い旅となった。皆さんと同行出来、この機会を頂けて良かった。ありがとうございました。(小野田)

-1024x452.jpg)

-768x1024.jpg)

-1024x768.jpg)

11月10日 岩月例山行 豊田の岩場:南山 根田、小田、赤石、田島、苫米地、高本

■藤枝6:50=🚙=8:40豊田:南山の岩場9:00~トレーニング~14:20=🚙=16:20藤枝

★南山ゲレンデにて練習。初心者はロープワーク(8の字結び、ブルージック、マスト、半マスト、マッシャー)、器具なし、器具アリ懸垂下降練習、ショートロープによるコンテの練習。熟練者はそのサポートでおこないました。加えて高本講師による支点の構築には流動分散と固定分散、ブルージックによるセルフレスキューのおまけつき。かたちだけででしたがわたしの肩がらみによる懸垂下降練習ができたのはなりよりでした。(根田)

★初めてのクライミング研修、当日を迎える前から資機材の説明や取り扱い方法などを先輩方に基礎から教えて頂いた。以前からやってみたいと思っていた為、図書館で本を借り、装備品も初心者向けの物を事前購入し気持ちを上げて当日を迎えた。当日は曇りだったが雨も降らず、岩肌もほぼ乾いた状態で滑る事は無かった。男山と女山があるが傾斜の緩い男山で研修を実施、手を掛ける窪みもあり比較的登りやすかったが、あえて窪みがないルートを選ぶと難度が増し登れなくなる程の違いがあるのも痛感した。ビレイの大切さと奥深さを体験し、リードも含め注意するポイントをたくさん教えて頂いた。一度で習得は無理だが、イメージが出来たことで自分なりに振り返りの練習は出来る気持ちにはなれた。翌日、クライミングJAM静岡店を覗いてリードの練習風景等を見学し、通ってみようかと思い胸が膨らんだ。クライミングは年間で1度の月例山行だが、少しでも先輩方についていけるよう自分なりに練習を重ねていきたい。(小田)

★愛知県豊田市にある岩場。県道のすぐ横にあるスラブの岩場だ。クライマー専用のような駐車場がありそこで身支度をして道路を渡って橋を渡るとそこに岩の壁がある。男岩と女岩の二カ所の岩場がある。男岩で練習した。地元のワンパーティの人たちが救助訓練の練習に来ていた。練習にはもってこいの場所だった。根田さん髙本さんの指導でコンティニュアスでのロープの結び方からはじまり、一段上ってセルフビレーの取り方、岩登り中の支点の作り方、支点へのスリングロープのかけ方、下降器を使わずにカラビナでの半マストの懸垂下降の説明と実施、今はあまり使われない肩がらみの懸垂下降などの練習を丁寧に行った。これらの練習のあとでトップロープをかけてスラブを登る練習をした。斜度はやや緩いので靴の摩擦(スメアリング)と手はホールドをなるべく使わずに手のひらの摩擦で登る練習もした。基本的なことが練習出来たと思う。少し離れたところの女岩をも見てきた。こちらは垂壁に近い岩でどっしりとしている。何本ものルートが作られていてハンガーボルトもしっかりしている。トポによるとⅢ級、Ⅳ級のグレードになっているので登山靴でのトレーニングの頃からのゲレンデのようだった。高さは30メートルほどとあるのでかなりのロングルートのようだ。登り切って懸垂下降するかトップロープでは60メートルのロープがほしいだろう。こんなに近くに良いゲレンデがある。地元のクライマーがうらやましく思った。この日天気が心配だったが降らなくて良かった。短い時間だったが充実した基礎訓練だったと思う。(赤石)

★心配した天候も暑くも寒くもない適温で何よりだった。他パーティーもレスキュー訓練する地元の4人組がいるだけで、女岩を見に行ったら人っ子一人いなかった。男岩は斜度45°ほどの花崗岩のスラヴで、初心者が三点支持の基本やザイルワークを学ぶにはとても適している。日ごろ高所に慣れていない私でもプレッシャーなく練習できて有難い。こんな岩場が近くにあったらなぁ。下見から付き合っていただいた根田さん、名古屋から駆けつけてくれた高本さん、ご指導ありがとうございました。(苫米地)

11月12日~14日 四国:三嶺・剣山 苫米地

■11/12:自宅発9:00=🚙=18:00見ノ越P(自転車デポ)=🚙=18:30名頃登山口P(車中泊)

11/13:名頃P4:30…5:10林道登山口…5:55ダケモミの丘…6:50三嶺ヒュッテ…7:10三嶺7:30…8:10カヤハゲ…9:00白髪避難小屋…9:30平和丸…10:50高ノ瀬…11:35丸石避難小屋…12:00丸石…13:10次郎笈…14:00剣山…14:10剣山頂上ヒュッテ(素泊り)

11/14:剣山頂上ヒュッテ7:05…7:35リフト西島駅…8:00見ノ越P(自転車回収)8:15→🚲→8:45名頃登山口P9:15=🚙=18:00自宅着 行動時間:10:12 歩行距離:19.8km 登り:2142m 下り:1469m 天候:晴れ

★北国はそろそろ積雪期に入ってきたので初の四国遠征へ。平日なので渋滞もなく静岡から7時間半ほどで剣山見ノ越に到着。自転車をデポして名頃の三嶺登山口Pにて車中泊。トイレがあるのでありがたい。

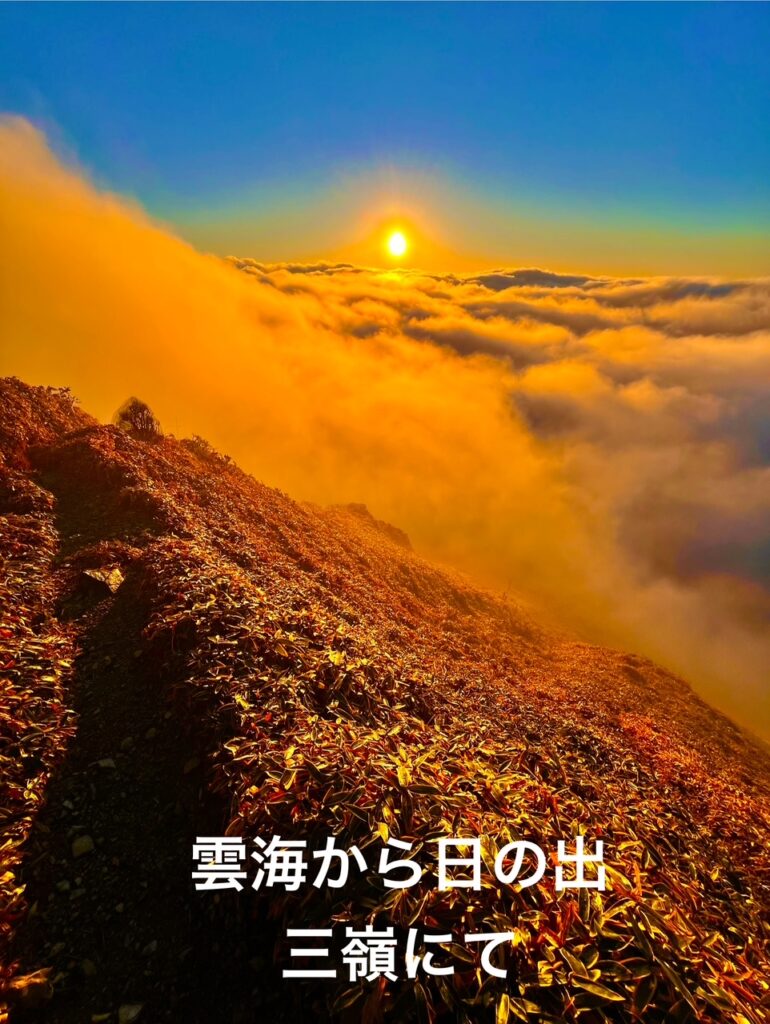

翌朝は4時半にヘッドランプを点けて出発。どこでも歩けそうな下草のない道なので、手にもライトを持って道を失わないように歩く。最初の目標地点のダケモミの丘に着く頃にようやく明るくなってきてヘッドランプを外した。三嶺の山頂部は登りも下りも急峻。一面の雲海の中から日の出。三嶺山頂部から西側は良く晴れていたが目指す東側は一面の雲海。鞍部まで降るとガスの中に。剣山まで15kmの標識のキロ数が減るのを楽しみに延々とアップダウンを続ける。足元はくるぶしほどの丈しかないシコクザサなので快適に歩ける。ガスはしだいに晴れて秋空の下、日差しは強いが気温は適温で体力が削られることもなし。素晴らしいロケーションの中、次郎笈への登りは本日のハイライト、じっくりと楽しむ。登るにつれてラスボスのごとく剣山が見えてくる。剣山から往復する登山者で賑わう次郎笈山頂をそそくさと後に剣山までひと登り。山頂部は木道が整備されていて観光地風。 剣山山頂ヒュッテは4時までに到着しないと宿泊できず、しかもキャンセル料全額が請求されるとのことで朝4時半から歩いてきたが、2時間も早く着いてしまった。あと1時間も下れば下山可能なのでしばし考えたが、キャンセル料があまりにももったいないのでそのまま宿泊することに。クレジットカードが使えるとても良い宿でした。夕方はガスって夕陽はイマイチだったけど、翌朝は良く晴れて日の出を拝めたので結果的に泊まって正解でした。

今回は比較的アクセスの良い剣山山系で初の四国遠征を試みた。結果は大満足だったので、次の機会にはぜひ石鎚山周辺部をじっくりと楽しみたいと思います。

11月13日 愛鷹連峰:愛鷹山 加藤

■自宅発5:00=🚙=5:35大棚ノ滝駐車場5:50…6:40尾根出合648ⅿ…7:25三角点718.2ⅿ…8:05第一展望台920ⅿ…9:20袴腰岳9:30…10:00馬場平1203ⅿ…10:35愛鷹山1187.5ⅿ10:50…11:30馬場平…12:10袴腰岳…13:00第一展望台13:10…13:40三角点…14:10尾根出合…14:55大棚ノ滝駐車場…15:25自宅着 行動時間:9:05 天候:晴れ 紅葉はしていなかった

★大棚ノ滝駐車場を5:50に歩きはじめ、吊り橋を渡ってすぐのパイプ階段のとりつぎの所が増水で流されていたが山側を通り、愛鷹山10:35着。お昼を食べ10:50下山。大棚ノ滝駐車場に14:55無事下山しました。第一展望台下でリンドウが咲いていました。

11月16日 みどりの道パトロール:山伏~新窪乗越 小田、赤石、苫米地、他5人

■真富士の里7:30集合=🚙=大谷崩P(小田車をデポ)=🚙=8:30西日影沢(梅ヶ島山岳会と合流)8:53…9:00登山口…10:00大石…10:50蓬峠…12:47百畳平分岐…13:05山伏13:28…14:28大平沢ノ頭…14:50新窪乗越15:03…15:52扇の要…16:06大谷崩登山口…16:12大谷崩P 行動時間:7:12 歩行距離:9.3km 登り:1280m 下り:953m 天候:曇り一時雨

★8時半に西日陰沢の山伏登山口手前の林道脇に集まった。今回のみどりの道パトロールは梅ヶ島山岳会の林さんはじめ五人のメンバーと合同で行った。挨拶とそれぞれの自己紹介のあと歩き始めた。この日は天気が気になっていたが、持ちそうだった。いつものように登りは急坂が多い。私は足の指の骨折などで3ヶ月程歩いていなかった。大石を過ぎたあたりから足が重くなり皆のペースについて行けなくなった。苫米地さんがゆっくり歩いてくれたのだが、まるで膝ほどの雪の中をラッセルしながら登っているようなスピードしかでない。だいぶ時間を費やして1時過ぎに山頂に着いた。この日はこのコースから登ってくる人はいなかった。山頂では霧と雲で眺望はなかった。日が短くなっているので帰りを急がなければならない。僕はとうとう苫米地さんに荷物の一部を持ってもらった。軽くなったので下りは少し楽になった。山伏の山頂から新窪乗越の間の小さな上り下りの一時間強の道は自然林の中でいつの時期も気持ちよく歩ける。静岡市のなかの山道では数少ない自然林の中の道だと思う。少し雨が降ってきて雨具を着た。この道で二組のパーティとすれ違う。百畳平から八紘嶺を往復したという。乗越からざらざらの踏み跡を下る。前モモが疲れる。ようやくヘッドランプを使う前に駐車場に着いた。梅ヶ島山岳会の小泉さんが暖かいお茶を沸かしてくれてあった。今回の山行は私の遅い歩きでメンバーの皆さんには心配をかけてしまった。それでも久しぶりの大勢での山行は楽しかった。(赤石)

★今回は地元の梅ヶ島山岳会のみなさんとの合同パトロール。あいにくの天候で景色は見えなかったが適温で歩きやすかった。途中、傷んだ赤布を取り換え、緩んだロープを結び直すなどして無事にパトロールを終えることができた。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。(苫米地)

11月16日 みどりの道パトロール:十枚山~十枚峠~大光山 堀部、田島

■真富士の里7:30=🚙=駐車スペース8:07…8:12登山口…8:30直登分岐…10:14十枚山…10:35十枚峠…11:03十枚山…12:21刈安峠…13:00大光山…13:37刈安峠…15:00十枚山…16:03直登分岐…16:15十枚山登山口…16:19駐車スペース 行動時間:8:11 歩行距離:14.5km 登り:1662m 下り:1662m 天候:曇り一時雨

★天候はイマイチで富士山はうっすら見える程度だったが、汗もほとんどかかない快適な気温だった。初めて十枚峠も往復して三度も十枚山山頂を踏むフルコースのパトロールになったが、田島さんがパワーアップしていて日没前に下山することができた。倒木を一本除去してロープを1ヶ所つけてきた。(堀部)

★こんかいは長い行程なので13:30をめどに引き返すことにしていた。登山口から十枚山の間は特に問題なし。相変わらずの急登で息が切れる。なんとか堀部さんについていく。天気は曇りだが富士山も見えた。頂上からいったん下って十枚峠へ途中で倒木を片付け、峠では沢コースに入らない様ロープを設置する。十枚山に登り返し刈安峠へ、落葉で登山道が不明瞭な個所に赤布を取付る。次第にガスが湧き展望が無くなる。13:00丁度 大光山に到着 ガスの中気温9℃程。三度十枚山に登り返します。途中雨にも降られ 体力的にも精神的にもきつい登りです。15:00三度十枚山へ到着。何とかヘッデンを使わずに下山出来ました。次回からは大光山から東峰に下るルートを検討したいと思います。8時間を超える登山でしたが何とか堀部さんに付いて行けて良かったです。(田島)