▲5月11日 岐阜:高木山(RCT) 根田、他1名

★会友の高本君のビハビリを兼ね高木山にトレーニングに行ってきました。午前中は以前月例で実施した南稜でロープワークのビレイや懸垂下降、レスキューの手順等の基本練習をしました。忘れているロープワークも多い。午後は上部まで伸ばし半マストによる懸垂下降の予定でしたが南面側へ懸垂下降後、約30mもろい壁を私はセカンドで登りました。

後談::南稜取り付きで先行パテイーあり彼らも上部でロープワークの基本練習をするとのこと。年齢を聞かれたので70代と答えた。相手は20代のむきむきマンで、すがすがしい若者に会いました。取り付きでは落石要注意。

▲5月20日~21日 西上州:諏訪山 苫米地、根田、鈴木

■5/19 19:00道の駅なんぶ集合=🚙=21:00佐久海ノ口駅(車中泊)

5/20 佐久海ノ口駅5:00=🚙=6:00浜平登山口6:13…8:20湯の沢の頭…9:45三笠山(ヤツウチグラ)…10:40諏訪山10:50…11:15三笠山…12:40湯の沢の頭…14:10浜平登山口=🚙=17:40道の駅なんぶ

★終日快晴。早朝は肌寒く感じたが、谷筋は風もなく暑くなる。尾根上に上がると風が通り抜け、山頂まで樹林帯なので気持ち良い。前夜は佐久海ノ口駅で車中泊 セブンイレブンに隣接し、待合室で飲食できた。駅にも24時間利用可能なトイレあり。浜平登山口駐車場はかなり広い。簡易トイレ1基あり。

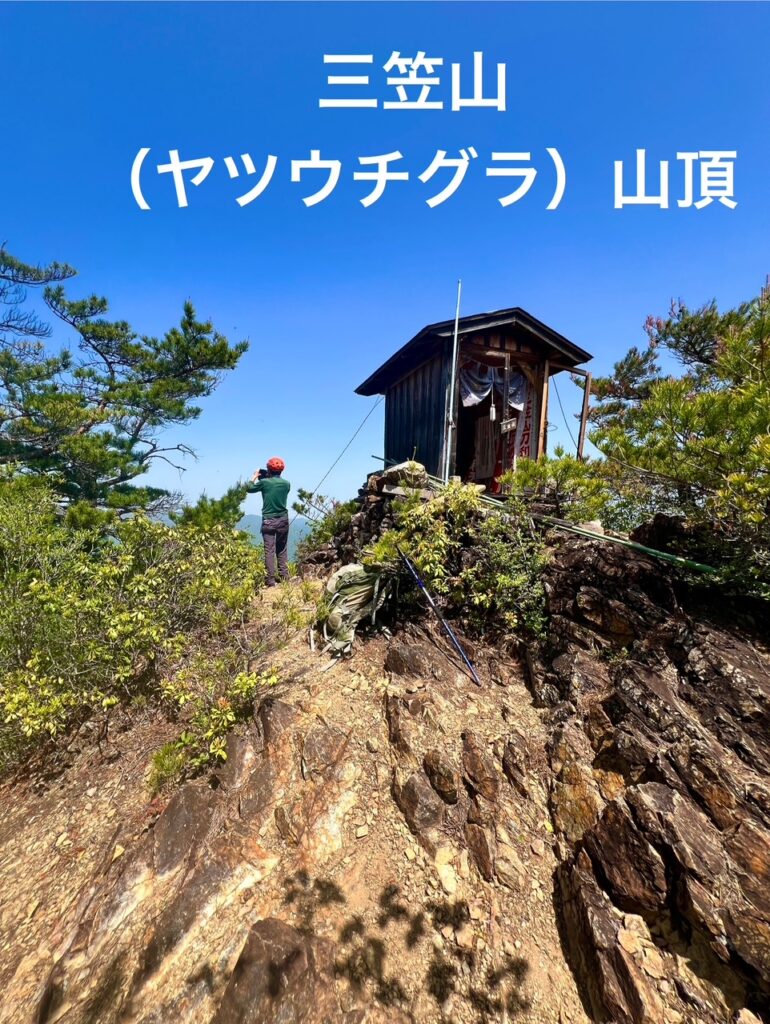

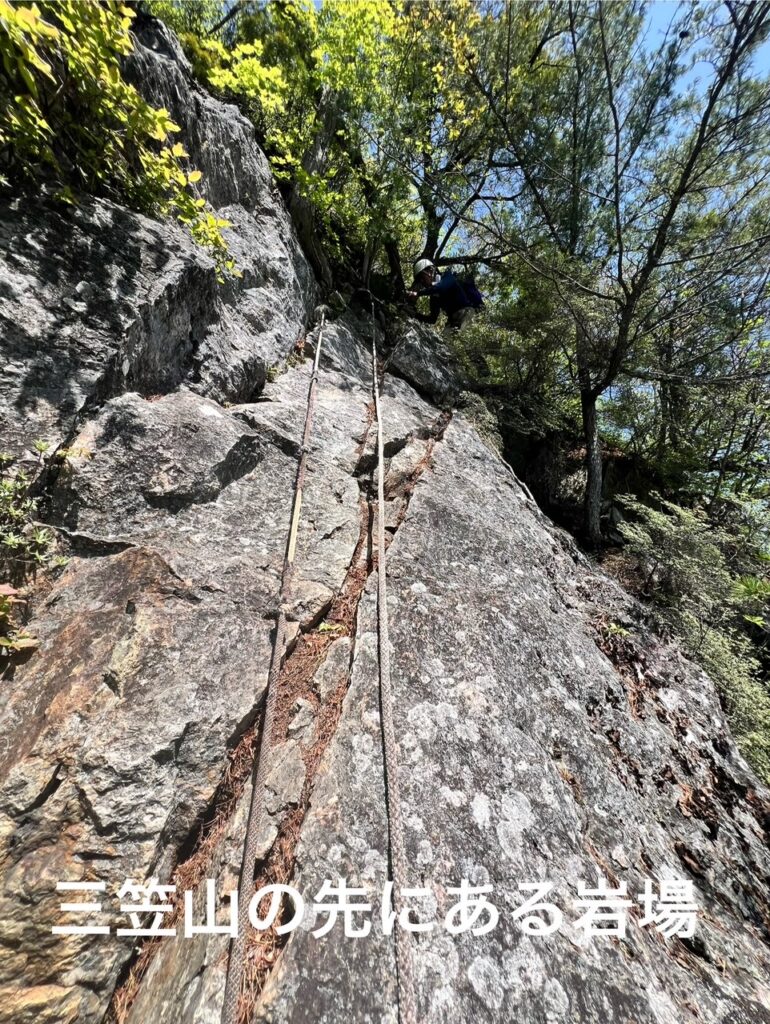

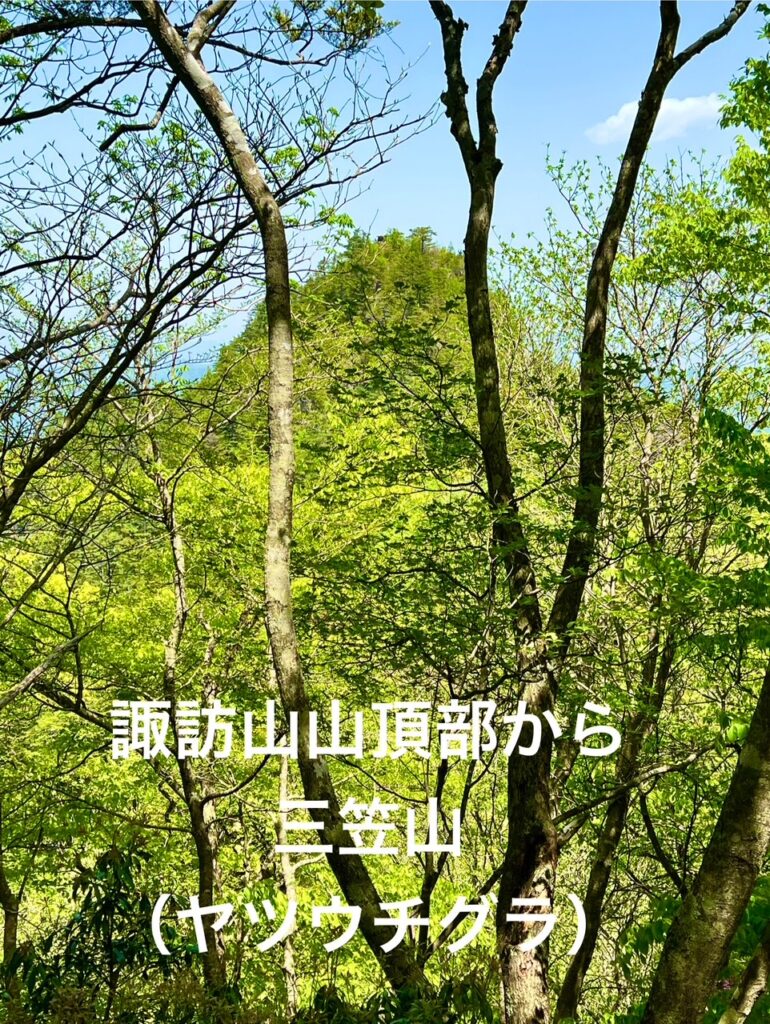

4月の笈ヶ岳の三人衆で西上州の諏訪山へ。地味な山ではありますが、日航機事故で有名な御巣鷹山の近くといえばおよそ見当がつくかと思います。梅雨入り前の新緑が輝く登山日和に恵まれて変化に富んだコースを楽しみました。コースの最初3分の1は谷筋をたどります。古い桟道もあり油断できませんが、ルートは標識が豊富なので迷いなく歩けます。源頭部は苔むした丸石と新緑でとても良い雰囲気でした。湯の沢の頭は風が吹抜けて、いつまでもたたずんでいたくなるほど気持ち良い場所です。新緑が風に吹かれてまさに青嵐という風情でした。ここから弘法小屋跡までは尾根上の小ピークを左に右にといくつも巻いていきます。登りも下りも標高差がなく、歩きやすいセクションですが、ところによっては足元が深く落ち込む急斜面なので油断は禁物です。弘法小屋跡を過ぎるとロープが頻出する急な登りになります。特に2つ連続するハシゴを越えて次のロープまでが緊張を強いられるところです。三笠山(ヤツウチグラ)はコース中、唯一展望が効く場所です。快晴で見渡す限り山の中の大展望でしたが、直射日光を受けるので暑い日には長居できないでしょう。三笠山からの下りに1箇所ロープがあり、傾斜強めですが、クラックを利用して容易に登降ができます。あとは山頂部まで悪場はありません。根田さんは登りではヘロヘロですが、悪場になるとスイッチが入り急に生き生きとする変わった体質の方で、こんなコースではとても頼りになります。ヨッちゃんは若いだけにさすが記憶力に優れていて、下山時の沢筋では的確にルートを示してくれて助かりました。今回もお二人に同行していただき楽しい山行になりました。ありがとうございました。(苫米地)

★群馬県上野村にある山。海ノ口大橋を渡り1時間ぐらいくねくねの舗装道を進むと駐車場。虎王神社の前を通り沢沿に歩いて尾根に取り付き少し歩いて楢原の分岐で休憩。尾根をしばらく歩き弘法小屋跡。三笠山から諏訪山までは梯子、ロープが設置してあった。三笠山には祠、御巣鷹山も見えた。三笠山はヤツウチグラとも言うらしい。グラとは何か意味がある?急な岩場を下り、上りで諏訪山到着。来た道を戻り駐車場。奥深い雰囲気のする山。雨の日は大変かも、新緑とシャクナゲの花が咲いていた。しおじの湯が定休日(火曜日)で残念でした。(鈴木)

★西上州では両神山しか知らないので、苫米地さんに誘われて同行をしました。事前調べで登山口が2通りあるうちの平山登山口から湯ノ沢経由です。藤のはなびらが落ちたのをみながら歩き始めました。安倍奥の雰囲気と同様緑の濃い雰囲気でなかなかいい感じでした。分岐(湯ノ沢の頭)からツツジやシャクナゲの花が目を楽しませてくれました。三笠山では360度の眺望であの山この山状態。諏訪山までははしごやロープをつかいながらの登りで私のふくらはきはパンパンの状態。毎度のトレーニング不足の山旅でした。(根田)

▲5月23日 富士山 小野田

★バルトロ氷河トレッキングに向けて高地順応のために富士山へ行ってきました。とても良い気候だったので頂上まで登りました。8~9合5勺まで雪あり。柔らかく踏み跡もあったのでチェーンスパイクは使わずに済みました。今日、頂上には15人以上登りました。うち5人アメリカ人でした。15:30に五合目に下山しました。

▲5月28日 突先山(みどりの道パトロールF16-1) 小田、杉山、安陪

★6時45分に奥長島バス停から開始。沢コースは荒廃により通行止、山腹コースで山頂へ。倒木1箇所撤去、赤布6箇所設置、ケルン1箇所設置、案内看板不明瞭の為にテープで道迷い防止措置済。釜石峠を経由し突先山には10時15分到着。鹿は見かけたが、登山者は誰も居おらず、12時51分に下山完了。対処必要な箇所は全て実施済み。雨上がりの清々しい朝で、気持ちの良いパトロールだった。安陪さん、杉山さん、有難うございました。(小田)

★昔の話で恐縮だが、10年以上前に、GPSログによると、自転車で足久保に行き、打越峠、大棚山、中村山、釜石峠、突先山、沢コースで足久保に下りたことがあった。同日八紘嶺にもパトロールに行っているが、そのコースは何度か行っているので、記憶が定かでない突先山コースを選択した。道はそれなりにしっかりしているが、あまり人は入っていないようである。6/1のヤマレコを見ると、釜石峠から崩落地手前のバッケンに我々は、崩落地の下側を通るように、バッケンの紛らわしい→の部分を赤テープで覆い、木に追加の赤テープを巻いたが、6/1のヤマレコ登山者によると、(この登山者も我々が使った崩落地下部ルートを使っていたが)崩落地上部に道があるような記述をしている。次回のパトロールで、更なる明確化が必要であろう。なお、釜石峠から中村山への道はかなり薄くなっていた。(安陪)

▲5月28日 八紘嶺・安倍峠 苫米地、根田

■6:50ローソン新静岡IC店集合=🚙=7:10安倍ごころ=🚙=7:50梅ヶ島温泉駐車場8:10…9:20林道分岐…9:55富士見台…11:05八紘沢の頭…11:20八紘嶺…11:50八紘沢の頭…12:25富士見台…13:00とうげの厠…13:20安倍峠…14:00林道分岐…14:45梅ヶ島温泉駐車場(湯元屋入湯)=🚙=15:30安倍ごころ

★晴れのち曇り 爽やかな空気。富士見台から1,800m付近まで急登や急斜面のトラバースが続く。数箇所の固定ロープもあるが、足元に気をつけて通過したい。今年度2回目の静岡市山岳連から委託された「みどりの道パトロール」です。前回の突先山は初めてでしたが、今回のコース(八紘嶺&安倍峠)は数年前にも担当したコースです。八紘嶺は三百名山の山伏に標高では負けますが、山頂が高原状の山伏とは異なり、山頂部がはっきりした山らしい山です。山頂部は樹林で見晴らしが効きませんが、少し下れば安倍東山稜の山並みを駿河湾まで見晴らすことができます。今回はたまたまツツジの花期と重なり、ミツバツツジ、レンゲツツジ、シロヤシオの競演が続く山道はシャッターチャンスの連続で、歩くペースも遅くなってしまうほどでした。幸運にも梅雨入り前の晴天をつかんで青空と新緑と花を満喫することができました。これから3年間、年に3回ずつパトロールで登ることになります。四季折々飽きずに登れるコースなので楽しめそうです。(苫米地)

★分岐から安倍峠への分岐間は2箇所倒木もあるがまたげるのでよしとしました。安倍峠分岐表示板は薄れており次回マジックで上書の必要があり。富士見台から八紘嶺間の道を塞いでいる倒木を何本か道端に移動させました。又適材適所に設置されているクレモナロープは毛羽立があるがまだ使える状態でした。トラロープについては利用可能でした。分岐から安倍峠入口間は山肌巻き後の尾根道は問題なし。しばらく林道を歩き途中バラ谷方面へ下降。バラ谷方面の標柱はあるもの梅が島方面への表示が落下しており、次回補修する必要あり。ふたたび林道にでて林道合流点までは倒木があるものの通過は可能でした。全体的によく整備されていました。

PS;報告は苫米地さんにお願いして、濃い緑に映える赤やピンク、白のツツジを堪能しました。私は名前だけパトロールとなりました。(根田)

▲5月31日~6月1日 尾瀬ヶ原 加藤、他6名

■5/31 自宅2:00=🚙=10:00尾瀬戸倉10:30=🚎=10:50鳩待峠11:00…12:00山の鼻12:30…15:15尾瀬温泉小屋

6/1 尾瀬温泉小屋7:45…8:30東電小屋…9:30竜宮十字路…11:10山の鼻11:50…13:00鳩待峠13:10=🚎=13:30尾瀬戸倉13:50=🚙=20:05

★5/31 群馬県の鳩待峠を11:00に歩きだしてゆっくり石階段や木道を下り川上川が近く流れるようになると歩道も平坦になり山の鼻に12:00到着。お昼を食べ雨が降ってきたので雨具をつけて尾瀬ヶ原の木道を雷鳴におののきながらひたすら歩き福島県の尾瀬温泉小屋に15:15到着した。

6/1 尾瀬温泉小屋を7:45に出発し、雨の中を新潟県の東電小屋に8:30により竜宮十字路を通り竜宮現象も見学し鳩待峠へ13:00全員無事下山しました。今年は雪どけがおそく小屋まわりでも雪が見えていたりしてミズバショウも花が小さめが多く見られ、遅れているようでした。東電小屋の横には山桜が咲きはじめておりました。