11月27日~28日 足尾山塊:袈裟丸山(1,961ⅿ) 苫米地

■11/27:自宅19:00=🚙=23:00道の駅くろほね・やまびこ(車中泊)

11/28:道の駅くろほね・やまびこ6:00=🚙=6:40郡界尾根登山口6:50…7:10八重樺原…7:30三角点…9:10後袈裟丸山9:25…10:00中袈裟丸山…11:00奥袈裟丸山…11:15袈裟丸山11:30…11:45奥袈裟丸山…12:40中袈裟丸山…13:10後袈裟丸山13:20…14:15三角点…14:55八重樺原…15:05郡界尾根登山口=🚙=17:00伊勢崎=🚙=22:00自宅

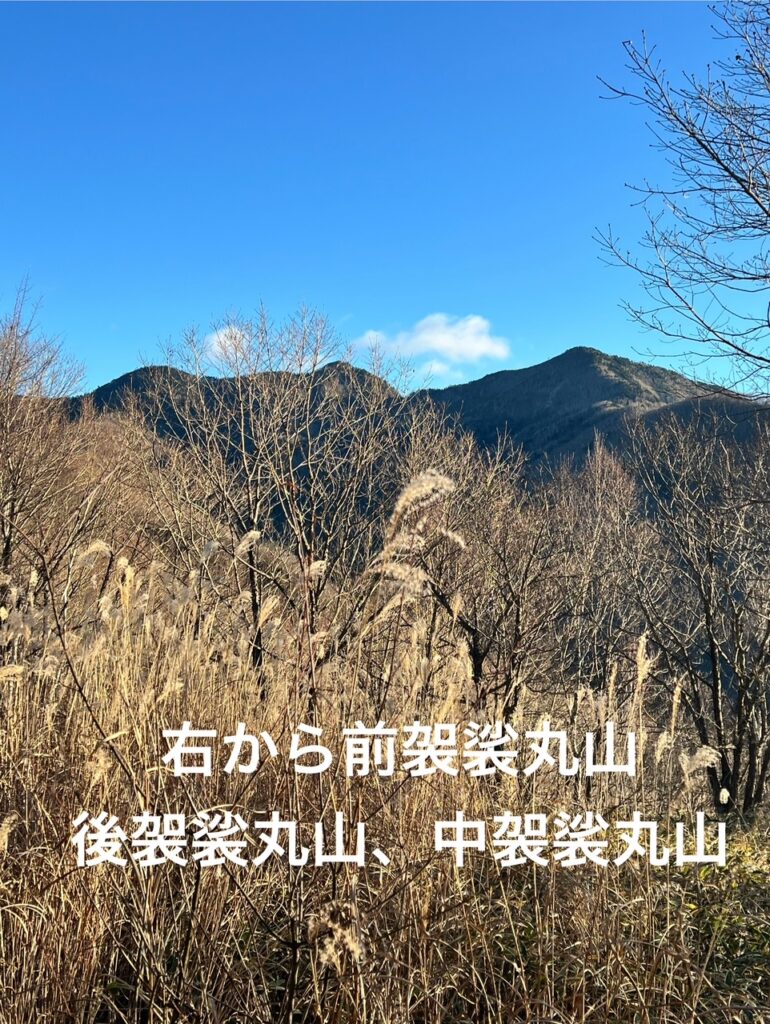

★ピークハントで困惑するのは、山頂がどれなのか判断が難しい場合である。例えば双耳峰の池口岳では最高地点の北峰を山頂とすることに異論はないが、三角点は南峰にあるので両方とも登らないとどこかスッキリしない。今回の袈裟丸山も小袈裟、前袈裟丸山、後袈裟丸山、中袈裟丸山、奥袈裟丸山と名前があるピークだけでも5つあり、さらに別に1,961mの最高峰がある。国土地理院の2万5千分の1地形図ではこれらのピークをまとめて袈裟丸山と記している。『日本三百名山 ー 山歩きガイド』2017 JTBパブリッシングでは「一等三角点のある前袈裟丸山を袈裟丸山と呼ぶのが一般的なようだ。」とあるし、『日本300名山ガイド 東日本編』平成6年 新ハイキング社には「袈裟丸山は奥袈裟、中袈裟、前袈裟のピークを連ね、袈裟丸連峰と呼ばれているが、一般に袈裟丸山と呼ばれているのは1等三角点標石が置かれている前袈裟(1878.2m)のことである。」とある。実際に一番目立つのは前袈裟丸山で、手前にあるので高く大きく見えるし、独立峰のようにも見える。かつてはこの前袈裟丸山と奥袈裟丸山を周回すればスッキリできたのだろうが、現在では間を隔てる八反張のコルが崩壊により通行止めになってしまった。こうなると、いかにも前袈裟丸山だけ登ったのでは片手落ちの感が否めない。奥袈裟丸山も大きな尾根を張った立派な峰で前袈裟より標高は高い。ところが最高峰は別にあり三角点も前袈裟となるとやはり物足りない。そこでピークハンターとしてはアリバイを求めて薮を掻き分けて中袈裟、奥袈裟を越えて最高地点を目指すのだろう。『山の便利帳 2024』山と渓谷1月号付録の三百名山リストには袈裟丸山1,961mとあることだし。

結局、今回は前袈裟丸山を諦めて1,961m峰を目指したのだが、1,958mの三角点ピークには奥袈裟丸の標識が、1,961mピークに袈裟丸山の標識があった。ただし、そこには顕著な尾根の張り出しはなく、主稜線に連なる凹凸の中の1つに過ぎないように思えた。再訪する際にはぜひとも前袈裟丸山へ、できればツツジやシャクナゲが咲き乱れる初夏に登ってみよう。

石祠までは楽勝ハイキング。後袈裟丸山までは急登と平坦が交互に続く。中袈裟丸山、奥袈裟丸山をへて袈裟丸山まではほとんど道があるのでルートファインディングは難しくはないが、足元を覆う薮、倒木、シャクナゲなどの枝で歩きにくい。南斜面は融けた霜柱、北斜面は凍結した土で滑りやすい。また、笹の茎も滑りやすく、稜線の東側はずっと急崖なので気をつけたい。国道122号線沿いの「道の駅くろほね・やまびこ」は、山間部にも関わらずコンビニが隣接しているので、車中泊での前泊に最適です。

11月28日 竜ヶ岳(1,455ⅿ) 赤石、他2名

★精進湖キャンプ場近くの終車場から歩き始めた。葉を落とした自然林の中のざらざらした道を上り端足(はした)峠に出る。ここは富士宮の猪之頭から登ってくる道との峠になる。尾根は東西に延び西へは雨ガ岳、東へは竜ヶ岳へと続いている。左への竜ガ岳への道をとる。背の低い笹の中の道で急勾配だ。段差の大きな丸木の階段がある。急な坂を上り詰めると広いなだらかな笹一面の台地状に出る。人の話し声が聞こえてくると笹の刈り払われた広い山頂に出た。登る途中から時々木々の間から覗いていた富士山がどっしりと姿を見せた。快晴で少し風が吹いている。6合目から上くらいに雪がかぶっている。今年の積雪は遅くて量は少ないようだ。青空をバックに白い富士山はいつも素晴らしい。腰丈ほどの笹の切り払われた境に座ると風はよけられた。ゆっくり富士山を楽しんでから来た道を戻った。9時半頃歩き始めて2時半に下山した。のんびりハイキングだった。

12月1日 帆掛山周回 田島

■自宅9:23…11:47柏尾峠…12:17帆掛山12:56…13:49自宅

★自宅の裏山から尾根続きに柏尾峠まで歩き南下したところが帆掛山。一本松公園がある素晴らしく見晴しのよい場所で富士山と清水港を眺めながらランチを楽しんだ。とてもよく晴れた暖かな一日で、帯状疱疹の後遺症を一時忘れるほどでした。

12月1日 山伏(2,013ⅿ):西日影沢コース往復 苫米地、他1名

■自宅6:30=🚙=7:40西日影沢P7:55…8:45大岩8:50…9:30蓬峠9:40…10:20ベンチ(1776ⅿ)10:30…11:05百畳峠分岐…11:15山伏山頂11:50…12:45蓬峠…13:25大岩…14:05西日影沢P=🚙=14:30虹乃湯15:30=🚙=17:00自宅

★二週間前のパトロールで見落とした、上部トラバースルートを回避する積雪期ルートを確認するために再度山伏を往復しました。とても良い天候に恵まれてパトロールよりも登山そのものを楽しめました。南アルプス南部の初冬の景色を堪能できました。次回の冬期パトロールで2、3箇所補助ロープを増設しようと思います。付き合ってくれたかみさんに感謝です。

西日影沢は堰堤工事中ですが、工事現場の簡易トイレは登山者にも開放されています。

今回のパトロールでは、積雪期に上部のトラバース(1,800~1,880m)を回避する直登ルートを点検しましたが、特に問題はありませんでした。1,900m以上の標高では尾根の北面には雪の名残りが多少ありましたが、まだ滑り止めなしでも大丈夫でした。梅ヶ島温泉の「虹乃湯」700円 食堂でおでん1串120円 ほか山菜やジビエを使ったメニューが豊富。