10月29日 愛鷹連峰:大岳 加藤

■自宅2:30…5:10大棚ノ滝駐車場…6:00須津山荘…7:50標高806m地点…9:40大岳山頂9:50…11:00標高806m地点…11:45須津山荘…12:10大棚ノ滝駐車場…14:35自宅

★紅葉はまだはじまっていなくて、大岳頂上の下あたりでやっとブナが黄色になりはじめていました。

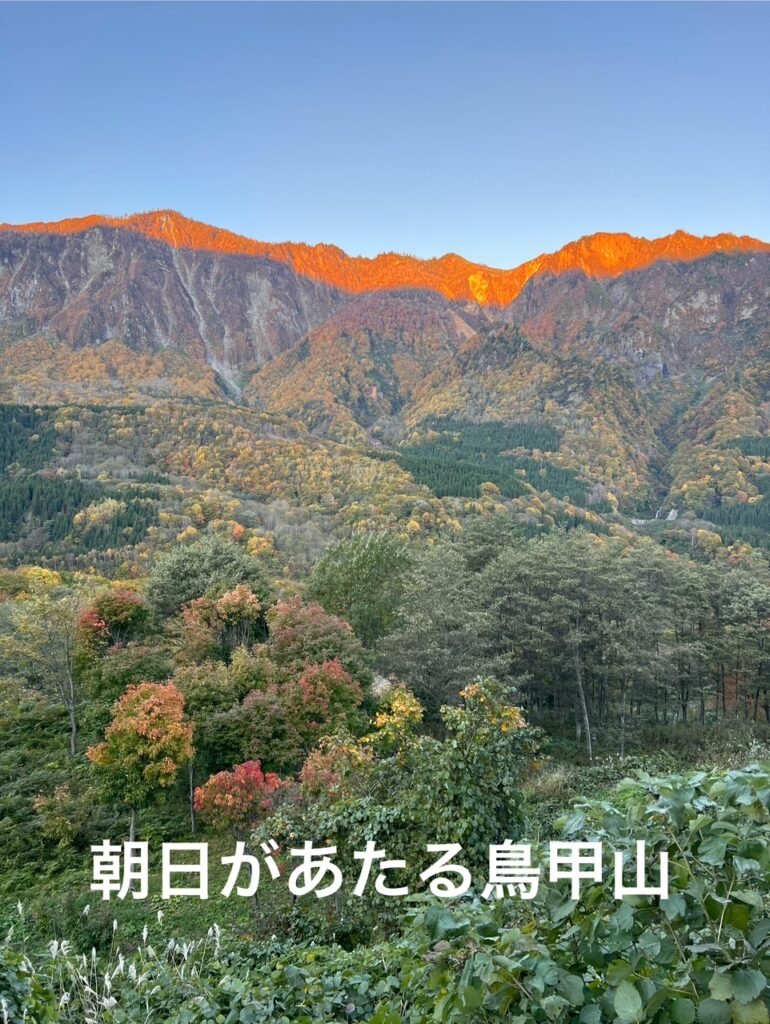

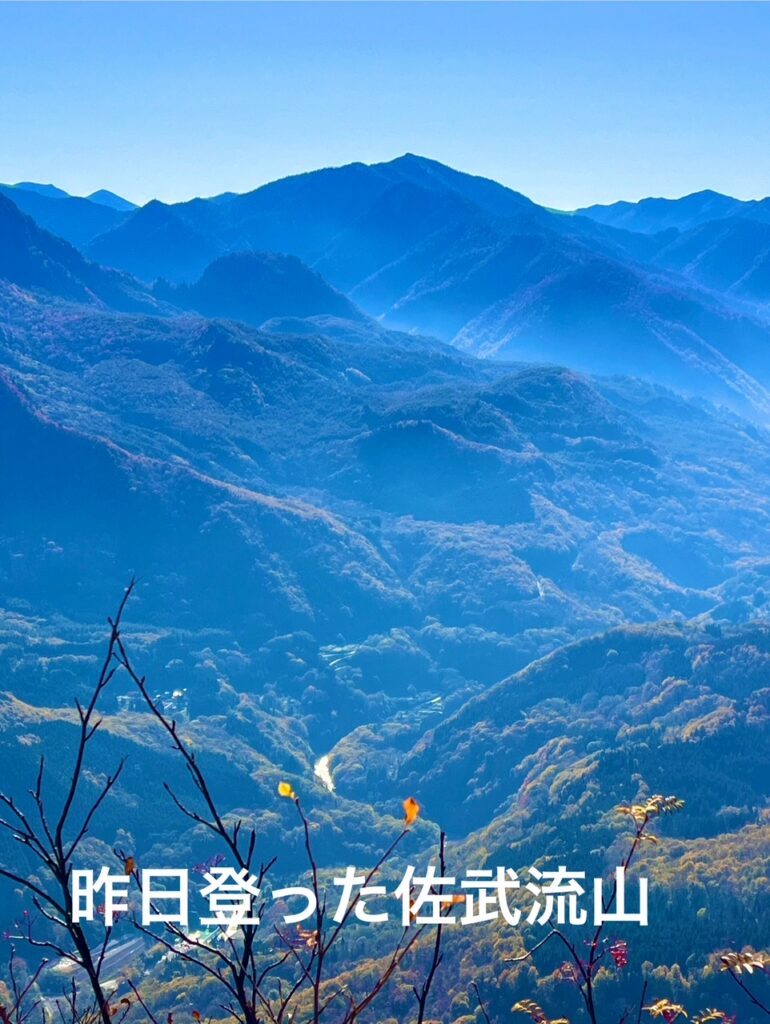

10月28日~31日 秋山郷:佐武流山・鳥甲山 苫米地、鈴木

■10/28(移動日)静岡発10:00=15:00道の駅さかえ=17:00民宿もっきりや(宿泊)

10/29(佐武流山)もっきりや5:00=5:20ドロノキ平登山口…7:00檜俣川徒渉点…8:20物思平…9:30ワルサ峰…10:20西赤沢源頭…11:10佐武流山山頂11:25…12:12西赤沢源頭…13:00ワルサ峰…13:55物思平…14:50檜俣川徒渉点…16:38ドロノキ平登山口=16:50もっきりや(宿泊)

10/30(鳥甲山)もっきりや6:00=屋敷登山口6:45…8:25屋敷下降点…10:10赤グラノ頭…11:15鳥甲山11:35…12:30赤グラノ頭…13:40屋敷下降点…14:55屋敷登山口=15:30ヒュッテひだまり(宿泊)

10/31(移動日)ヒュッテひだまり7:00=10:30カモシカスポーツ松本店11:30=14:00静岡着

◎佐武流山 所要時間:11時間24分 歩行距離:19.6km 獲得標高:1,639m 天気:小雨のち雪のち曇り

★遠征初日は鳥甲山の予定でしたが、天候が悪くても登れそうな佐武流山へ。午前中は時雨やみぞれ、雪に降られましたがなんとか登頂。その後雪は止みましたが、雪のついた木の根だらけの下山に難渋し、暗くなる直前にようやく下山できました。特に危ない場所はありませんが、長い林道歩き、靴を脱いでの冷たい徒渉、すべりやすい木の根に悩まされてヘトヘトになりました。さらに熊が多い場所なので、ラジオやラッパを鳴らし、頭を齧られないようにヘルメットを着けてひやひやしながら行動しました。下山後はもっきりやさんの温泉に浸かって至福のひとときを味わいました。タオルを忘れて徒渉の後でよっちゃんに借り、助かりました。(苫米地)

★ドロノ木平登山口5:20出発、まだ暗い霧雨の中を出発、約1時間半林道歩きで檜俣川下降点。下降して檜俣川を靴を脱いで渡渉、急な斜面を登り物思平(1565m)、この辺りから雪になっていた。時々小雪の中を進み西赤沢分岐(苗場山との分岐)を経て佐武流山山頂11時に到着。下りは急な斜面で濡れた木、石、枯葉に苦戦しながら檜俣川を渡渉、林道までの上りは辛い下りから解放されてうれしかった。ドロノ木平登山口16:40到着。(鈴木)

◎鳥甲山

★朝から雲一つない快晴で、宿の玄関を開けると正面に大鷲が両翼を広げたような鳥甲山が薄明に浮かびあがります。しかしながら昨日の佐武流山の疲れが残るので、最短コースの屋敷登山口からのピストンとしました。昨日の雪が残っているとカミソリ岩の通過も危険だと判断しました。結果、昨日の雪はほとんど残っていませんでしたが、のっけからの急登と主稜線に出てからも意外に急なアップダウンが多く、昨日の疲れもあってとても足を削られました。山頂では昨日は一人も出会わなかった登山者と3名も出会うことができました。カミソリ岩の通過も問題なかったとのこと。しかし本当の試練は下山でした。急で足場が軟弱な場所も多くとても難渋しました。豪雪地帯の山は雪に削られるのか急登の山が多いような気がします。下山後の温泉とごちそうを夢見ながらなんとか下りきりました。ふへ~。(苫米地)

★屋敷登山口6:55出発、急な斜面を上り約1時間半、屋敷下降点に到着。ここからは尾根歩き、苗場山、佐武流山を観ながら歩いた。赤嵓を経て鳥甲山山頂11時に到着。志賀高原の横手山や焼額山のスキー場が見えた。今日も下りは急な斜面で濡れた登山道に苦戦しながら屋敷登山口15:00到着。(鈴木)

◎全体感想

★秋山郷と言えば秘境というイメージで近寄りがたい印象でした。かつて六日町の鈴木牧之記念館で、江戸時代にこの地を訪れた文人の旅行記を目にして以来、憧憬の地でもありました。秋山郷を起点とした登山としては、苗場山、鳥甲山、佐武流山の三座が考えられますが、苗場山は同行の鈴木さんが昨年登ったばかりなので、残りの2座を狙うことにしました。最初は幕営を考えていたのですが、あいにくキャンプ場がやっていなかったり、やっていても週末だけだったり。やむなく車中泊を予定していました。しかし、あまりに熊被害のニュースが頻発するなかで不安もあり、現地近くの道の駅さかえの情報誌をたよりにダメ元で素泊りOKの「もっきりや」に電話すると、「泊るとこないなら来なよ」との有難いお言葉。喜んで行ってみると小さいながらも親父さんのこだわりが満載で細かなところまで気配りが行き届いた良いお宿でした。素泊り3,500円で立派な温泉も入り放題で言うことなしでした。せっかくの秘境なのだから山だけではもったいない。下山後は食事付の宿に一泊して帰ろうということで事前に予約したのが「ヒュッテひだまり」でした。最初は「翌朝、街の病院に通院するからダメ」とのことでしたが、早く出ても構わないからと半ば強引にお願いして泊めてもらいました。キャンプ場も併設している宿なのですが、親父さんが入院していておかみさん一人で切り盛りしているので今シーズンのキャンプ場は休業中なのだとか。それでも温泉とふんだんな山の幸、山菜、きのこ、イワナなどを満喫し、おかみさんから山や秋山郷の話をたくさん聞かせてもらって下山後の至福の一泊を楽しみました。というわけで晩秋の秋山郷を堪能してきた訳ですが、気がかりは「もっきりや」の親父さんも、「ヒュッテひだまり」のおかみさんも、おん年77歳とのこと。ともに一人で切り盛りしている宿が一体いつまでつづくのか?「日に日に世界が悪くなる、気のせいか、そうじゃない…」。朝ドラ「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を口ずさみながら帰路につきました。(苫米地)

★佐武流山・鳥甲山とも尾根に取着くまで急な斜面、特に濡れた下りの斜面に苦戦した。民宿の女将さんが、これから雪が降り半年間は辛い季節になる。とつぶやいていた。鳥甲山と佐武流山は登りたかった山でしたが,日も短くなってきたし、熊も居そうだし今年は無理かなと思っていたが、熊対策のすず・ラジオ、ラッパを鳴らしながら無事に登頂することができました。ありがとございました。(鈴木)

11月1日 みどりの道秋季パトロール

◎八紘嶺 永井、堀部

★20年ぶりくらいで記憶が薄れていた。梅ヶ島温泉駐車場から出発。林道分岐で2グループに分かれてパトロールした。2時間半で八紘嶺山頂。12時半に下山した。安倍峠組もほぼ同時に下山した。登山道は整備されていて倒木もほとんどなかった。登山客は7人くらいとすれ違った。天気は割とよく富士山もきれいに見えた。(堀部)

◎安倍峠 小田、小野田

★沢ぞいの徒渉を繰り返えしながら登る。雰囲気はよかったが誰とも会わず。大きな倒木があったので迂回して通過したが、急斜面なので次回には補助ロープを設置して対応しようと思う。赤布もいくつか設置した。車道では小規模な崩落がいくつかあった。富士見台手前の分岐から降りて約5分間くらいの差で下山した。(小田)

◎突先山 根田、苫米地、杉山

■奥長島林道終点8:47…10:32釜石峠…11:30突先山11:40…12:05釜石峠…12:45栃沢登山口(林道合流点) … 14:00釜石峠14:30 … 16:10奥長島登山口(林道終点)

★<今回パトロールで実施したこと>沢渡不明瞭な箇所 沢床整備 対岸、岸側に赤布設置、安置番線に赤布設置、山道分岐不明瞭な箇所 分岐先に赤布設置 落枝の撤去と小笹の折る処理

<感想>集合時間に遅れてしまい、待っている苫米地さんと杉山さんに大変ご迷惑をおかけしました。前回のパトロールで実施済みの箇所を確認しながら追加の赤布の取り付け作業をしました。特に杉山さんには突先山頂上での登山道の笹狩りをしてもらいました。また切り株に寄生した「はなたけ」というきのこを採取してもらい夜ごはんのおかずとなりました。定例会ニュースにあるように「体力トレーニング」にいい機会にめぐまれ、太ももはパンパン状態で帰宅をしました。(根田)

★若手中心の八紘嶺&安倍峠に対して、ロートルトリオで突先山のパトロールです。昨日秋山郷遠征から帰宅したばかりで強行軍となりました。実はこの日は悪天予報だったので延期になるだろうとたかを括っていたのですが。突先山には東側の安倍川方面の奥長島コースと、西側の藁科川方面の栃沢コースがあります。別々にパトロールするには人材不足のため、今回は奥長島コースから入って登頂後、栃沢コース登山口まで往復してから奥長島コース登山口へ下山することにしました。とても疲れましたが、仲間と協力して良いパトロールができました。収穫したハナビラタケは三人で分け合って、各自帰宅後に美味しくいただきました。(苫米地)

11月3日 新所原:立岩(RCT) 根田、他1人

★会友の高本君から連絡があり、トレーニングに行ってきました。南壁は今期は手をつけておらず。クラックルートはなんとか登れましたが、リッジルートをトップロープで2回トライしものまともにのぼれませんでした。2回目は高本君から根田さん〜日が暮れるよ〜」との激声。あきらめて途中懸垂で降りる始末。無念体力不足。今日は腕がパンパン. 久しぶりにまあ何とか楽しい日をすごしました。高本君から会員の動向も気にしていたので伝えておきました。11/15月例岩登りには時間があれば来るとのことでした。