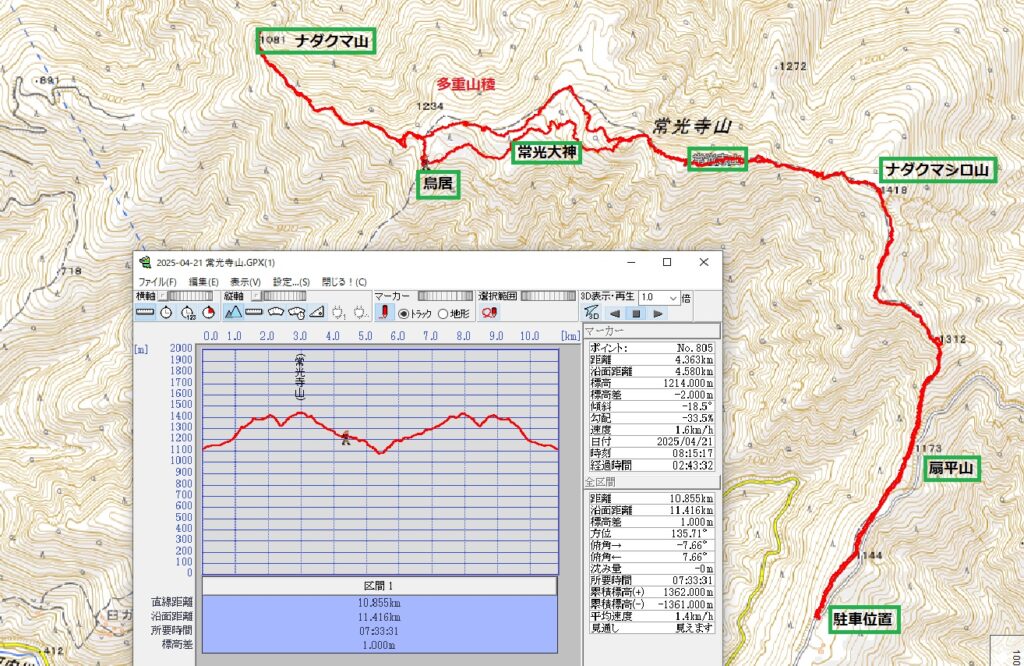

4月19日 水窪百山:扇平山・ナダクマシロ山・常光寺山・ナダクマ山 杉山、安陪

■家老平→扇平山→ナダクマシロ山→常光寺山→ナダクマ山→家老平→テタア山(偵察)

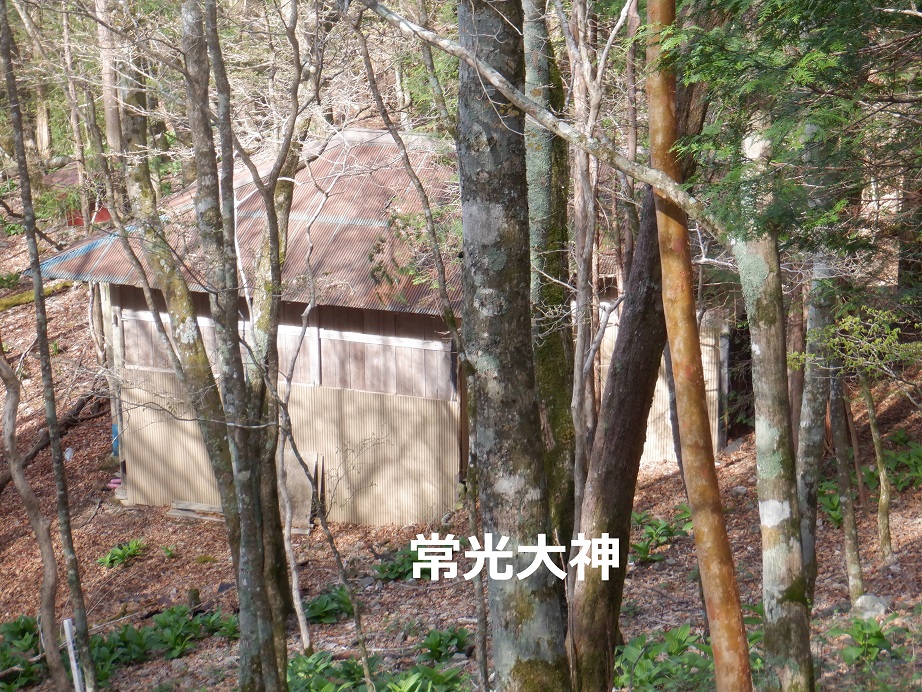

★今回は水窪百山 扇平山1173m、ナダクマシロ山1418m、常光寺山1438.9m、ナダクマ山1081m、テタア山1291mを計画した。特にナダクマ山は、一般ルートから外れており、常光寺山を登らなければ、到達できないので、この山を最優先で杉山さんが計画した。家老平に車をデボし、登り始めた。1312m独立標高点から常光寺山へのルートを外れテタア山へのルートを探索したが、藪で道径が見つからず、また急な山腹のトラバースを強いられたので、後回しにし、常光寺山に向った。常光寺山からは、登山道を下ったが、この道は、地図上の記載ルートと全く違うルートでトラバースしながらのルートであった。従って、ナダクマ山へのルートに乗るためには、戻り気味に小さな尾根を越えて行かなければならなかった。ナダクマ山への尾根の分岐点は、比較的大きな木の幹にテープが2重に貼ってあった。ナダクマ山への尾根は急であるが、人が入った形跡があり手袋が切株に突きさしてあった。今回の核心はナダクマ山から常光寺山へ戻りであった。行きと違い尾根上にルートを求めた。標高1250mから1350mの間は、地図に記載されていない2重山稜、3重山稜が重なっており、ルートファインディングが難しいところであった。家老平に戻り、車でテタア山への逆ルートからの登山口を探しに行った。車道との切通のところに赤テープを見つけ、帰路についた。(安陪)

4月20~21日 奥美濃:猿ヶ馬場山 苫米地、小野田、根田、鈴木

■蕎麦屋P5:00…7:00宮谷林道出合…9:00 1528m地点…9:45帰雲山…10:10大シラビソ平…11:00三角点台地…11:20猿ヶ馬場山山頂11:45…12:00三角点台地…12:15大シラビソ平…12:40帰雲山…13:15 1528m…14:35宮谷林道出合…15:40蕎麦屋P

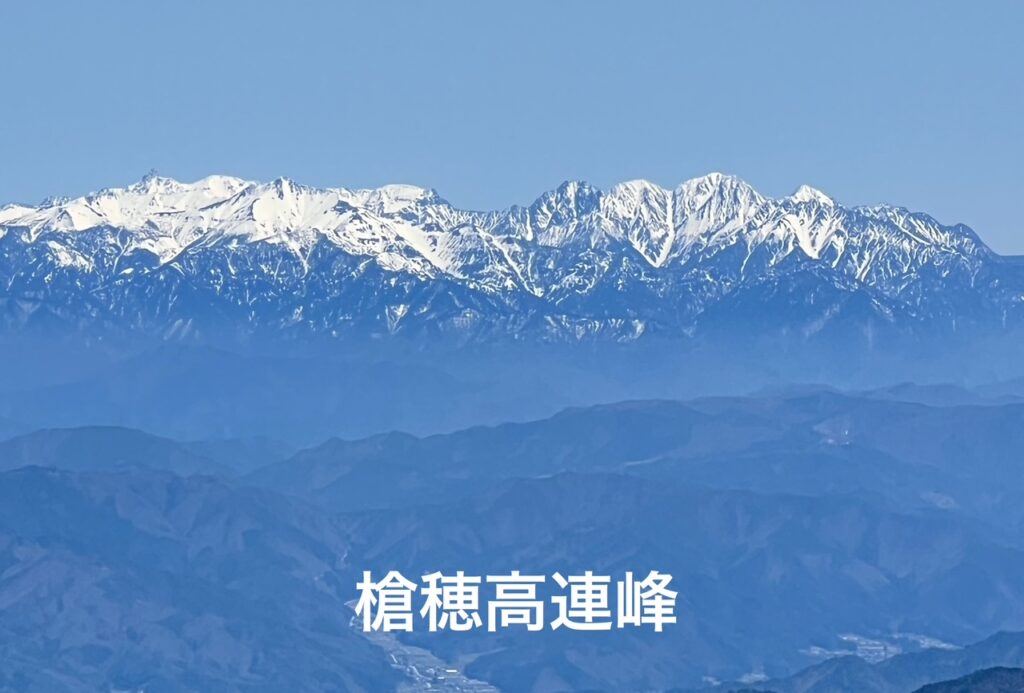

★天候:終日雲ひとつない快晴 爽やかであまり暑さは感じなかったです。アクセス:前夜は道の駅白川郷にて車中泊。登山口までかなり離れているので市営せせらぎ公園駐車場に停めたいが、営業時間は8:00~17:00なので利用できません。小野田さんの事前情報でせせらぎ公園駐車場のすぐ手前にある蕎麦屋「脇本」さんにお願いしていただくと快諾してくださいました。朝5時前に駐車して15時40分に下山。お蕎麦を食べて帰りました。コース状況:残雪状況は林道から山に入るとほとんど切れ目なく続いて薮はほとんど出ていなかった。程よくしまって歩きやすい雪でした。道の駅白川郷はトイレがきれいで一晩中使えるスペースがあり、食事やミーティングもできました。入山中に車を置かせてもらったお蕎麦の「脇本」さんは噛みごたえのある風味豊かなお蕎麦で、蕎麦湯が見た目甘酒のように濃厚で美味しかったです。感想等:春の奥美濃シリーズ第2弾。世界遺産の白川郷から猿ヶ馬場山へ。最高の天候、程よい残雪、愉快な仲間たちに恵まれた幸せな山行になりました。満開の桜に彩られた合掌造りの村から残雪豊富な谷間へ。長く緩やかで明るく広い尾根を辿った末に待ち受ける広く視界が開けた台地。白山始め奥美濃の山々はもちろん北アルプス、御嶽山、中央アルプス、南アルプスまでが見渡せました。とりわけ北アルプスは西側から全貌を眺めたことがなかったので大興奮、みなで山座同定を楽しみました。付き合ってくれた山仲間たち、とりわけ事前に情報収集し駐車依頼をしていただいた小野田さん、快く駐車場を使わせていただいたそばの「脇本」さま、ありがとうございました。(苫米地)

★登山口のある白川郷は丁度桜が満開だった。一日中青空で、寒くも暑くもなく、雪は締まり歩き易く危険な所は全くない良い条件が揃った日だった。遅い私に鈴木さんが一緒に付いてくれた。前を行く2人はほぼずっと姿が見えない。折角の雪山なのに段々気持ちが萎えてきて私は帰雲山までにして1人でのんびり踏み跡を辿って戻ろうかと思った。だが「もう3分の2は来たからあと一踏ん張りだ」と鈴木さんの励ましのことば。それで何とか気を取り直し進む事ができた。頂上は平な雪の広場で360度の展望、快晴無風で気持ちが良い。こんなに素晴らしく恵まれた日に、諦めず頂上まで登って本当に良かった。ネットで見た猿の絵の標識を誰も見つけられなかった。当然だが下りも長く、いつまで歩いても下に着かずこんな所を1人で下らなくて良かったなと思った。鈴木さんが最後まで近くに居てくれて心強く有難かった。下山後は駐車させて頂いた脇本蕎麦屋の腰のある殻入り蕎麦とトロミのある白い蕎麦湯で長―い山行の仕上げ。初めての山に登れて良かった。皆様に感謝。(小野田)

★道の駅白川郷に車中泊、白川郷のそば屋さんの駐車場を5:00に出発。白川郷の観光地を通過して積雪のある林道、等高線の谷部を登る。林道1,100m付近で苫米地さんからアイゼン装着の合図で急な尾根に取りつく。上部は平坦で迷い易い。帰雲山1,622mを左に折れて雪の白山を背に猿ヶ馬場山を目指した。頂上1875mでは、快晴で剣、穂高、御岳山、白山など360°の視界が開け素晴らしい景色で疲れが吹っ飛んだが、下りも長く感じられ約10時間の山行は大変だった。村営駐車場は8時から営業、前日、白川郷のそば屋さんの駐車場使用について事前に話をして頂いた小野田さんに感謝です。(鈴木)

★苫米地さんに誘われていってきました、当日は明るくなって白川郷の集落抜け宮谷林道へ、ふきのとうがちらほら地図上のS字カープの終点から取付き唐松林の中沢筋につめ林道の合流点からブナ林の尾根筋をひたすら雪面上をアイゼンをつけての山行でした。先行する苫米地さんの歩幅があわずついていくのがやっとでした。帰雲山を過きたところから周りがみえ始めいい気分でした。頂上では地図広げでのあのやまこの山。白山も近くにみえました。私はいつもの通り標記棒を持参して帰りルートの確保の訓練をしながら下山しました。刺した場所がみつからない箇所もあり今後の教訓。天気がよくみなさんと歩けたのはよかったです。(根田)

4月26日 豊田の岩場:南山(RTC) 根田、他1人

★久しぶりに高本君から連絡あり貸しておいたとはん具を返却してもらいに豊田の南山のトレーニングを兼ねていってきました。空いていて女岩で存分にトレーニングをして翌日体中が痛みました。高本くんは元気でしたがアイスクライミング中に落氷が足に当たり、骨折はしなかったそうですがまだ片足を引きずっていました。(根田)

4月26日 霧訪山(1305m) 小野田、他3人

■快晴:池田5:42=🚙=清水6:30=🚙=8:30諏訪湖PA 8:55=🚙=9:30山の神自然園駐車場 10:10…10:25たまらずの池…ブナの別れ12:00…12:15霧訪山13:15…ブナの別れ…13:40分岐…14:20たきあらしの峰…14:34大芝山(1210m)…15:25 駐車場

★長い大変な山行が2回続いたので、のんびりしたくて春の低山に行った。歩き始めから花が見られた。ヤマブキ、白花エンレイソウ、ニリンソウ、白いイワウチワ、そしてかなり広範囲に紫のカタクリが咲いていた。所々樹上にはタムシバの白い花が青空を背景に映えていた。頂上は広くはないがベンチが数台、御社と大きな鐘があり、翁草が2輪だけ咲き始めていた。360度の展望。南北アルプス、八ヶ岳など全部見えた。とても暖かく心地良かった。下りは上りより長い大芝山コースへ。ヒトリシズカが咲いていた。洞の峰からはかなりの急坂で要注意だった。下山後車で数分の所に大きな枝垂桜が6本あり満開だった。素晴らしく美しかった。今年見たなかで一番だった。その横には梨畑があり、梨の白い花も満開で美しかった。21日に続き今回も素晴らしいお天気に恵まれラッキーだった。

▲4月27日 金時山 加藤、他1人

■金時神社入口9:45…10:45明神ヶ岳…11:05金時山11:50…13:25金時神社入口

★山頂の茶店でおしるこを食べてきました。富士山もバッチリ、人もベッタリでした。

▲4月29日~30日 奥美濃:笈ヶ岳 苫米地、根田、鈴木

■4月29日:駐車場7:50…8:10砂防ダム下降点…8:20導水管取付…12:10ブナオ山…12:20ブナオ山展望台(幕営)

4月30日:幕営地4:45…6:40猿ヶ浄土山分岐…7:05冬瓜平…9:00中宮ルート分岐…9:25小笈ヶ岳…9:35笈ヶ岳山頂9:55…10:00小笈ヶ岳…10:15中宮ルート分岐…11:35冬瓜平…12:00猿ヶ浄土山分岐…13:50ブナオ山幕営地(撤収)14:50…16:45導水管取付…17:20砂防ダム下降点…17:45駐車場

★天候:4月29日 曇り時々雨または霰。4月30日 終日快晴微風。アクセス:前夜 道の駅瀬女で車中泊。登山口駐車場 ゴーカート場の駐車場に無断駐車。 広くて営業期間ではなさそうで他の登山者も駐車していました。コース状況:残雪は標高900m付近から出てきました。山毛欅尾山から1,200~1,300mくらいのアップダウンが続くところでは雪切れ箇所がいくつも出てきました。冬瓜平経由で往復しましたがシリタカ山からのブロック雪崩やデブリの横断がありました。山頂までは残雪が続いていました。アイゼンで登降しましたがチェーンスパイクの方もいました。ピッケルは携行しましたがトレースありで軟雪だったのでストックで通しました。登山口の砂防ダムの横断は高所に弱い方は要注意。砂防ダムから対岸の林道への登降はロープたらしてありますが足場がもろくて傾斜が急なので要注意です。下山時には念のため持参の補助ロープもたらして降りました。感想等:野伏ヶ岳、猿ヶ馬場山と続いた4月の奥美濃残雪期登山も今回の笈ヶ岳で一応のシメとなりました。白山を中心とした曼陀羅のような白銀の山々を堪能させていただきました。今回の笈ヶ岳は日帰りでは暗いうちにスタートするか暗い中を下山するかの二択になってしまいますが、どちらも避けたかったので、体力的には少し大変ですが、山中一泊の計画を立てました。山毛欅尾山までテントを上げればロングピストンにはなりますが、重荷を背負っての登り返しは避けられるので、まず初日はゆっくりと山毛欅尾山までテントを上げて翌日への英気を養いました。翌日は快晴の中、満を持して山頂アタック。最後はヘトヘトになって幕営地に戻り、あとは温泉とビールを楽しみに苦しい下りを耐えました。最後の砂防ダムの横断では緊張感で喉がからっからになりましたが、待望の温泉とビールがすべてを忘れさせてくれました。奥美濃三座に付き合ってくれた山仲間に感謝です☺️(苫米地)

★29日:一里野→山毛欅尾山(ぶなおやま)(約4時間)

対岸に渡るため堰堤上のタラップ階段を下り・上り、急な斜面を這い上り対岸の林道に。導水管横のコンクリート階段をしばらく登り取水口を過ぎると登山道らしくなる。かたくりの花が咲く登山道を過ぎると積雪があり急な登り、やっと山毛欅尾山に到着する。

30日:山毛欅尾山(ぶなおやま)→冬瓜平(かもうりだいら)→笈ヶ岳→冬瓜平→山毛欅尾山→一里野(約13時間)

昨日の天気は回復して快晴、アイゼンを装着して山毛欅林の尾根を歩く。冬瓜山手前を左にトラバースして冬瓜平、急な斜面を登り尾根に。笈ヶ岳山頂は小さかった。先週登った猿ヶ馬場山も見えた。来た道を戻りテント撤収。山毛欅尾山の下りは急でアイゼンが片方壊れたこともあり大変だった。残雪期の短い時期にしか登れない奥深い山にテント泊したことが良かった。宿について、お風呂、ビール・地酒を飲んでしあわせだな~と思った。いい山をありがとうございました。(鈴木)

★なかなか読めない奥美濃オイズルヶ岳。日本200名山の1座だそうです。私の持っている5万分1白川村左上にちょこっと載っている。積雪期だけ登れる山とのこと。先週の猿ヶ馬場山の帰路鈴木君から北方向に見れる3つピークの内、岩肌がみえてる真ん中がそうらしい。登山ルートはちがうもの赤石さんちが登った会報のコピーを苫米地さんからもらい、何度も読んだがなにやら大変らしい。そんな中の登山でした。1日目は下向きに歩くただ苦しいのぼり、唯一気休めたのは道端に咲くカタクリ、イワカガミの花。ピンクの桜の花びらが目を楽しませてくれました。ブナオ平で幕。2日目モルゲンロードに包まれながらの出発。冬瓜山のトラバースルートの雪原の中を歩く私はみなさんから置いておかれて這松帯を抜けた県境の分岐で南下する方向へ。ふと後ろを向くと先行した2人が見えて間違えたことに気づく次第。なんとか笈ヶ岳山頂にたどり着きました。当日は天気。

PS;私にとって一に体力二に体力、三に頭の中の羅針盤の整理が必要だと思った山行でした。気になる山:帰路の大日山。岡崎にもある立山にもある。(根田)

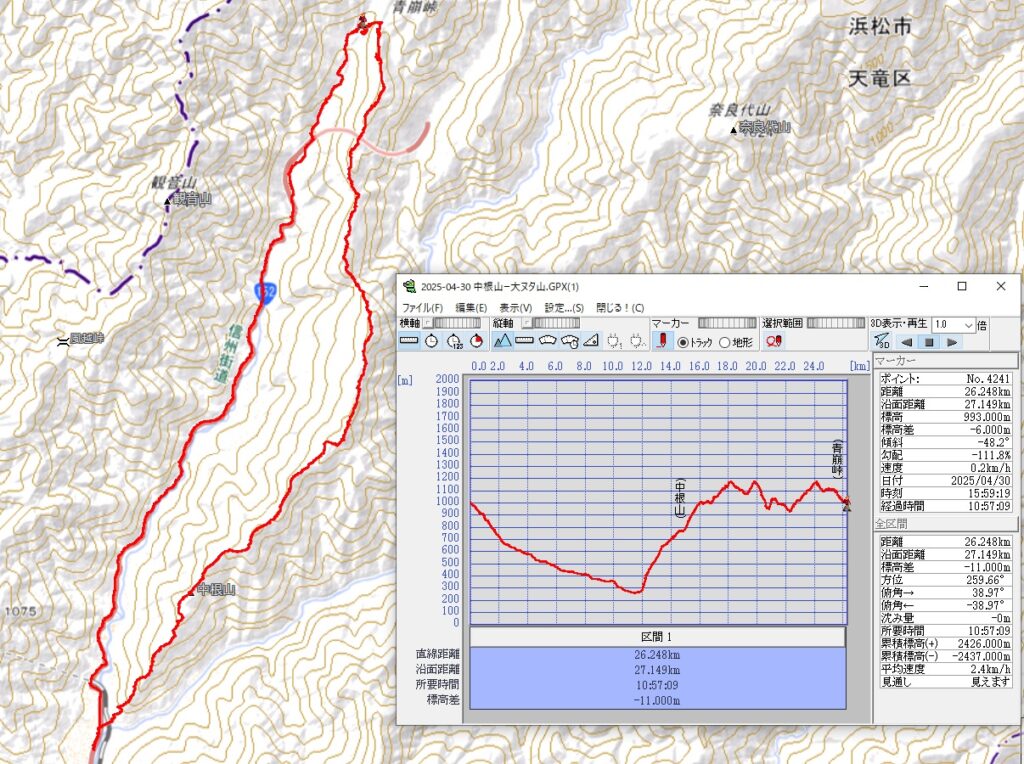

▲4月30日 水窪百山:中根山・青薙山・大沢山・堀切峠・矢落峠・大ヌタ山 杉山、安陪

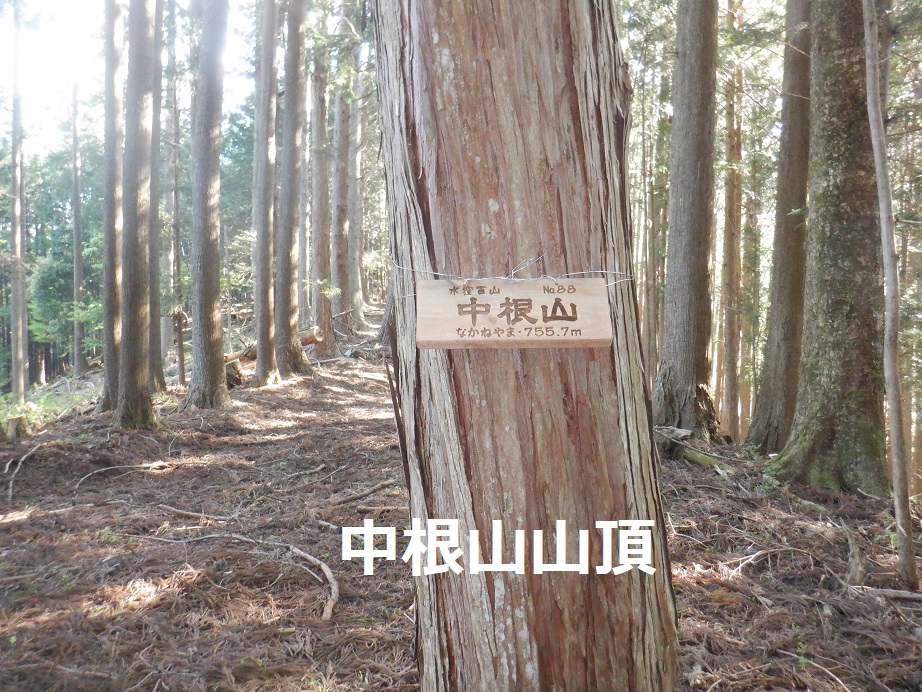

■水窪道の駅碧→中根山→青ナギ山→大沢山→堀切峠→矢落峠→大ヌタ山→青崩れ駐車場→水窪道の駅碧(自転車回収)

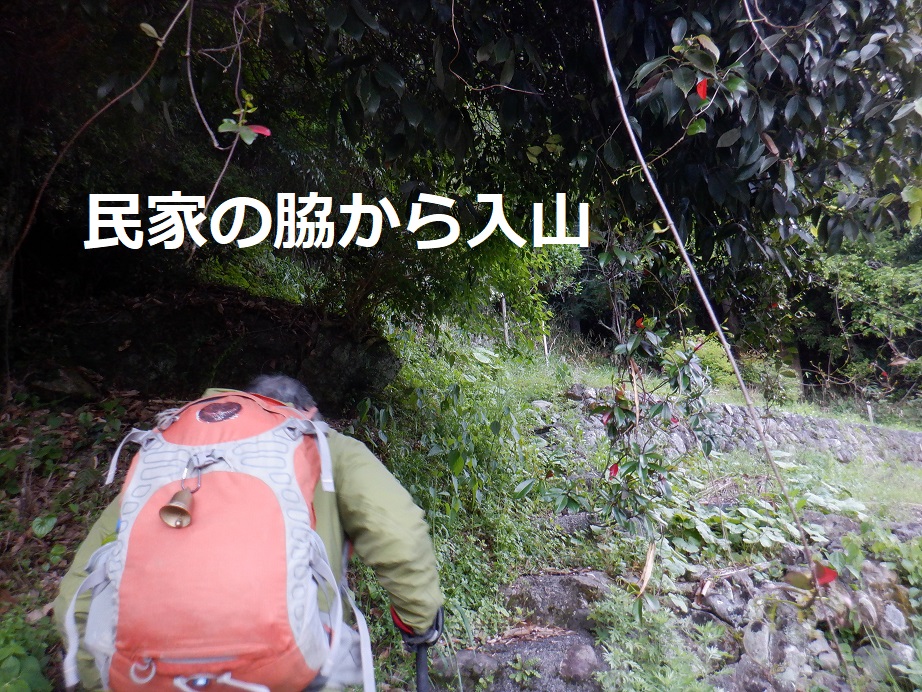

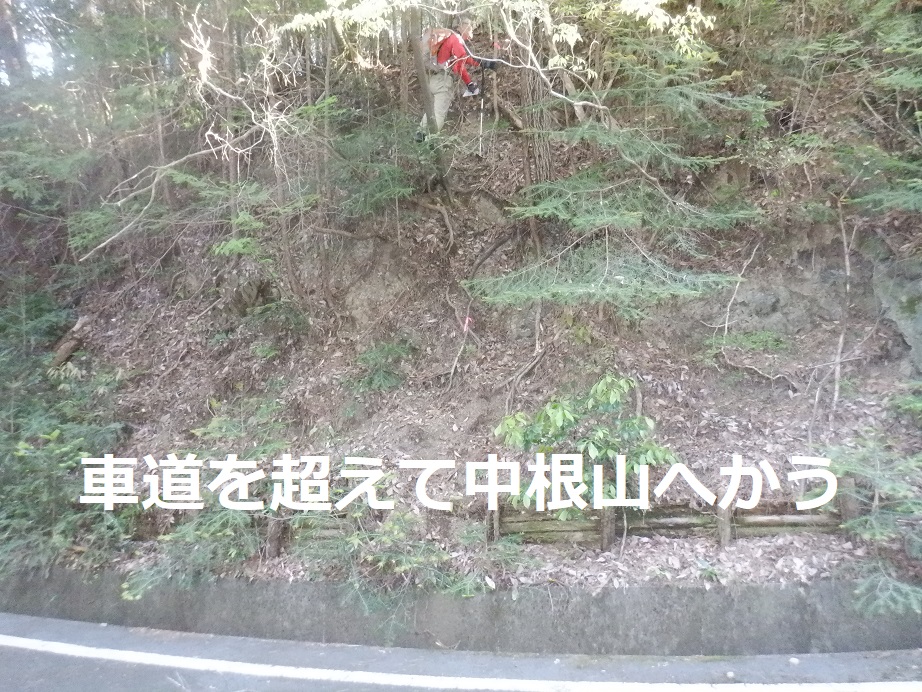

★杉山さんが青崩れ駐車場に車をデポし、自転車で水窪道の駅碧に戻ってきて、山行がスタートした。中根山へは、登山口の標識のない急登のザレ道から始まった。ちょっと登ると中電の巡視路にぶつかりそれに従って登って行く。この山域全般にそうだが、道径は落ち葉や枝で覆われており、ところどころ倒木が道を塞いでいる。その場合、道から外れて藪に突入して進んでいく、いわゆる廃道の類で踏み跡を探しながらの登山である。また、地図上では間隔の広い等高線の部分が多くあり、これらのほとんどが地図に記載されていない多重山稜があった。読図能力と山カンが必要で、もしもの為にGPSは必携である。今回コースは、私にとって体力の必要性を感じさせられた山行であった。このようなコースに導いてくれた杉山さんに感謝です(安陪)。